近江ARS・百色|六角屋代表・三浦史朗さんインタビュー

近江ARSメンバーであり、六角屋の代表、三浦史朗氏のARSは別数寄屋という方法である。

京都・下鴨の自宅にアトリエと茶室を構え、「数寄屋は茶室に収斂する」と教えてくれた母方のおじいさん。神社仏閣に連れてまわり、甘味堂でおもちを一緒に食べた父方のおじいさん。三浦氏のおさなごころをふたりのおじいさんが手を引いていった。

高校2年生の夏、テレビで安藤忠雄のドキュメンタリーを見て、建築を志す。大学院の2年生の時、丸山欣也教授の紹介で淡路の左官職人・久住章氏の竹でドームを作るプロジェクトに参加した。そこで本格的な左官大工集団(花咲か団)に出会い、バブル絶頂期のさまざまなリクエストにも品格をもって、かつ自由に応える久住氏に強烈なあこがれを抱いた。

久住氏が左官職人として参画した数寄屋建築の現場では、コンマ何ミリを調整する極限の職人の技術を目にする。そして、数寄屋職人の近くで、自分の学んだ設計の仕事がしたいと中村外二工務店に入った。伊勢神宮や裏千家の茶室、ロックフェラーの邸宅などを手掛けてきた中村氏には設計の弟子はいなかった。二度断られさらにもう一度訪ね承認を得て、中村氏の最後の3年半をそばで学んだ。

中村氏の没後、同期の大工の清水氏と「とふう」を設立、その後2005年に立ち上げ期から支えてくれた朝比奈氏を社長として迎え、三人で三角屋を立ち上げた。木や石のきっての目利きであり、製材の匠である朝比奈氏と、図面も引ける大工で現場をまとめる清水氏、そして設計の三浦氏が揃い、設計と現場が一体となり3つの頂点によってかたちを成す。これが「三角屋」のゆえんだ。多くの製材を抱え、かつ一度完成に近い形にまで「仮組」をするものづくりの拠点として、琵琶湖に流れ込む安曇川のほとりの朽木に工場をもっている。近江ARSメンバーも「百間サロン」でここを訪れた。

三浦氏にとって数寄屋という方法とは、分断しないことだ。設計も製材も大工も作庭も施主との対話も、数寄屋建築ではすべてがつながっている。数寄屋は好みをもった施主の作品であり、その人と付き合い切る構えと熱もまた、数寄屋の方法である。

数寄屋の現場は、材料と寸法をかけ合わせ、感覚をかたちにしていく没頭の場だ。それに対し言葉や写真という客観を、数寄屋づくりのプロセスや意図した視点を次の世代に残すために使う。数寄屋には別様の可能性だらけだ。

だからこそ、数寄屋の主人たる施主をプロセスのなかに巻き込みたい。無数にある可能性の中で、大事な人にとっての正解を捉えたい。そのためにまめに施主に会いに行き、場を熟成させ、表情や一言から注意をそらさない。そこで感じ取ったものによって、条件を絞りルールを見直していく。

数寄屋建築においては、個人が施主となることが多かったが、その垣根をも越えるべく、三浦氏は2012年に六角屋を設立し、現在は旅館や集落などの計画や建築も手掛けている。

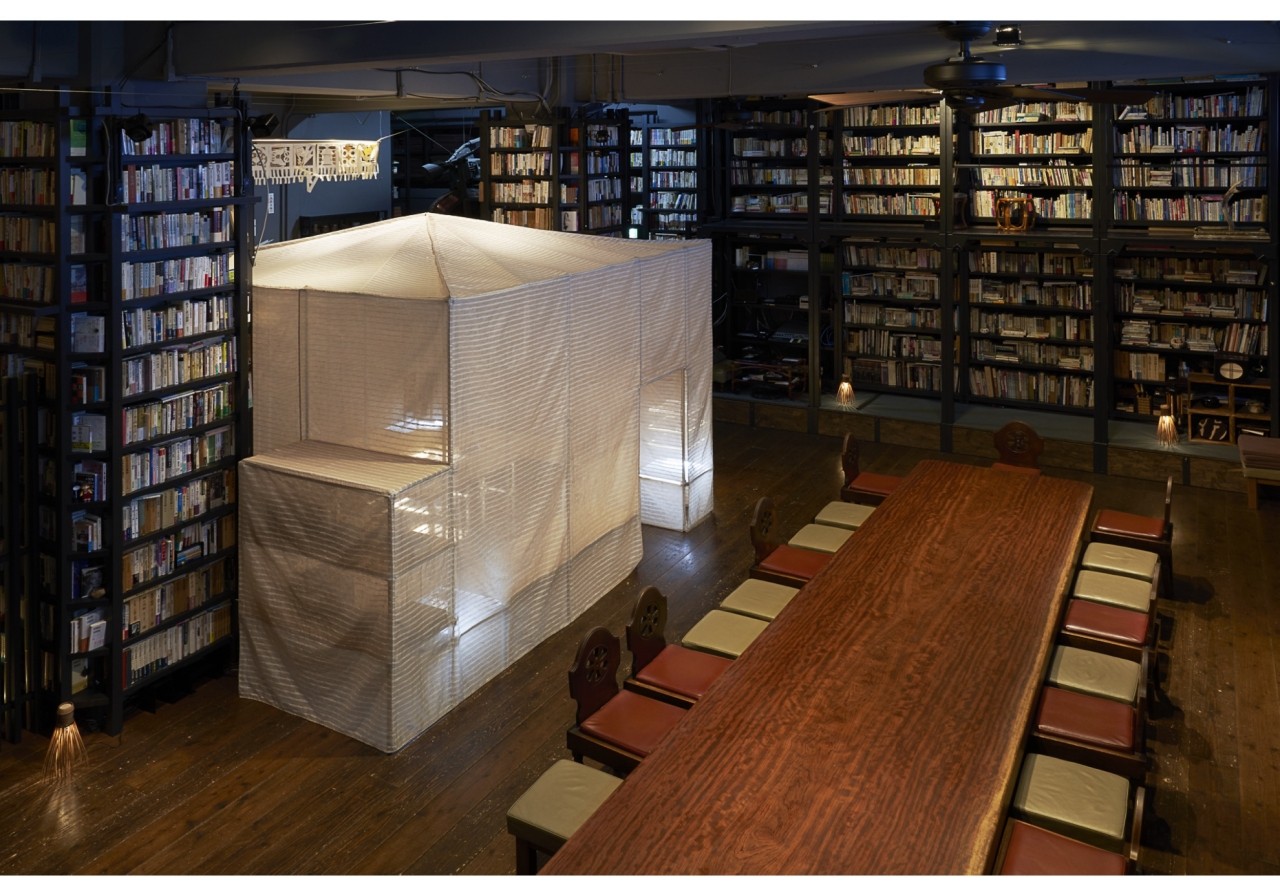

分断しないという根本は、空間そのものにも現れる。東京・豪徳寺にある松岡正剛氏の編集工学研究所で、客人を迎える「井寸房」という空間を三浦氏が手掛けた。ふだんは玄関のようでありながら、時には入り口から変えて、茶室としても使える場として設計した。そこを舞台にしたシーンを想定する。そして、場面には続きがあるのだから、空間をそこだけで完結させない。

空間は出入りする人の気配あってこそのものだ。物件から紹介した編集工学研究所にはじまり、松岡氏から聞いてきた日本文化や本の空間がどのようなものかを考え、設計によって表現することは、三浦氏にとってのお題だった。松岡氏の認知・思考・表現の速度についていくコクピットのような移動式書斎、「半想庵」がすでに実現している。

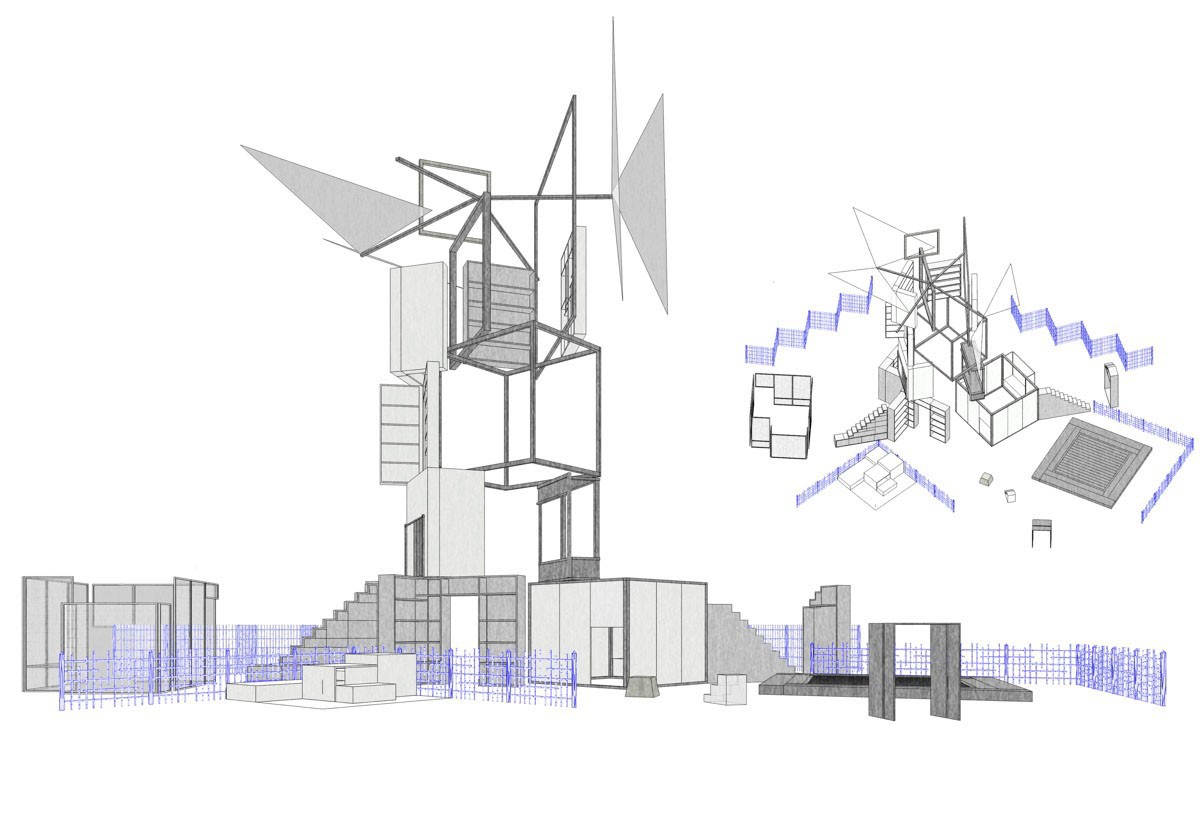

組んでバラせる「百年の仮置」という日本建築の特徴を体現する「本族屋台」の設計も、松岡氏との対話を経てVer2.2になっている。本族屋台は設置する土地によって無限のバージョンが生まれる、場と即時影響を与え合う建築だ。それだけでも自立できる「部分」を組み合わせてシーンを生み出す。そして分解して、また別のものに組み立てることができる。数寄屋という方法はアルスコンビナトリアなのである。

近江ARSでは工と匠の結合がそこここで起こっている。「還生の会」の第6回のために三浦氏と三角屋が手掛けた「琴屏風」には、湖北・木之本で和楽器弦を製造する丸三ハシモトの全長30メートルもの糸が張られている。その場をめぐる風を受けて弦が響くように、空間に化学反応を起こした。近江ARS TOKYOのフィナーレで、松岡氏が大きなうろに包まれていた姿が記憶に残る栗の切り株も、三浦氏がこの舞台のためにと持ってきたものだった。

今は伝わりやすくシンプルに、収斂していく方に時代が向かっていっている。そこに松岡氏はアンチを唱えてきた。自分もまたそこに抗って、カオスであり階層をもった「雑」を生み出していきたい、と三浦氏はいう。

近江に花開いた桃山のバロック。バロックを生み出すのはマレビトだ。

ひとつひとつの石や木や土地という環世界、そして数寄屋の職人の仕事に敬意をもち続けてきた三浦氏は、「自分の生きているうちにプロジェクトが動けばラッキーだ」と言いながら、境を越え、人に会い土地を見て、ARSを表わし続ける。

インタビュー・記事作成|林愛