近江ARS「還生の会Ⅱー1」ダイジェスト

「ことば」と「こころ」

ひとたび言葉を放つとその言葉が全てをあらわしているかのように独り歩きする。想定外の捉え方をされていること、予想外の影響力を放っていることに、後から気づく。あらわしきれなかった想いや言葉にすることへの迷い…たくさんの襞がなかったものとなる。言葉は、とても恐いものだ。言葉ひとつで炎上することを恐れ、違和感、迷い、願い…心のなかに去来したものをなかったものと閉じ込める。言葉を発することなしに、協働も打開も進まないとわかっているにも関わらず。そのような日々を送ってはいないだろうか。

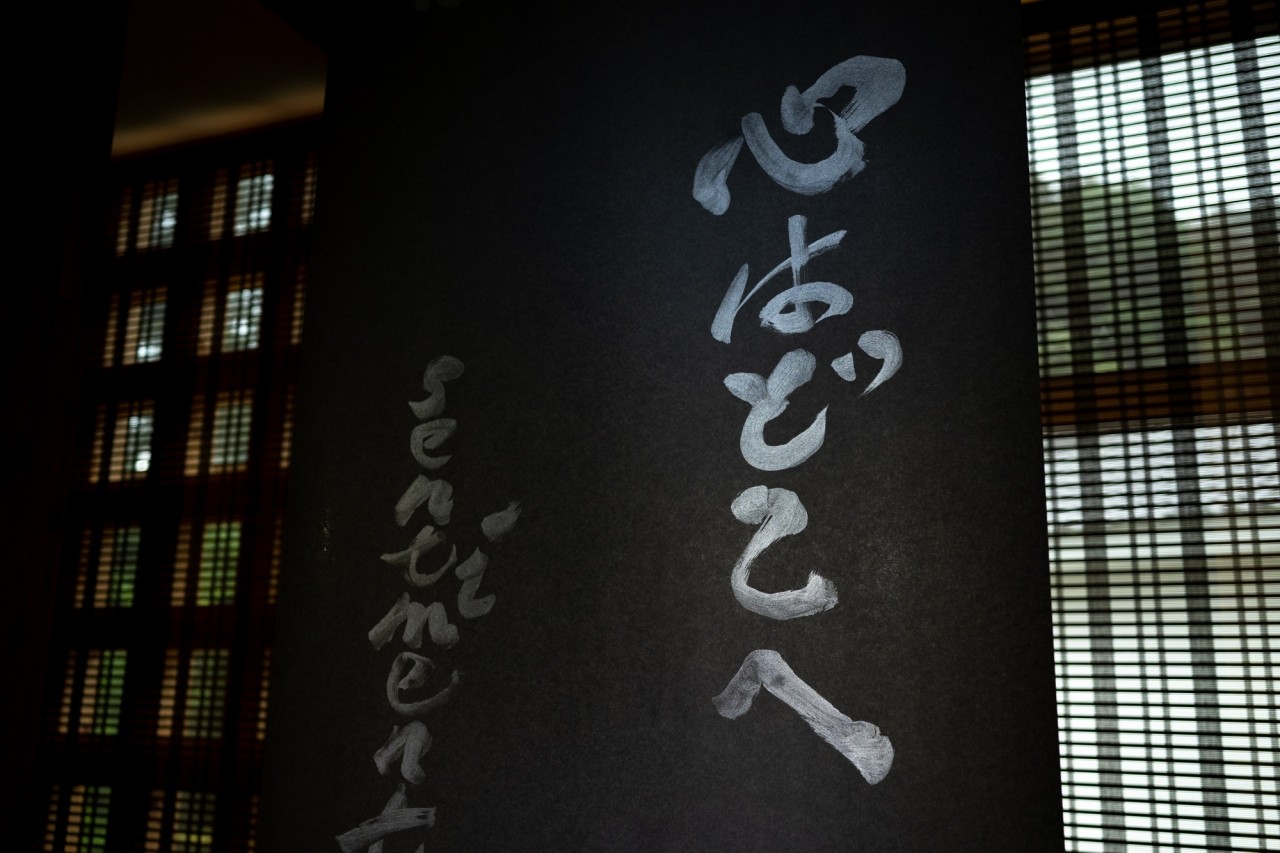

前日の雨で湿った砂利道を進む。潤った草木から青々とした香りが立ちあがる。例年よりも一足早い梅雨入りの声をきいたばかりの6月15日(土)、近江ARS「還生の会」が新たな扉をひらいた。会場には、薄墨色の和紙に「心」「mind」「sprit」「heart」の銀文字が舞う。舞台には、松岡正剛の手書きの文字があしらわれたYohji Yamamotoの服が佇む。言葉の洞窟に迷い込んだかのようだ。

会場内の壁面を飾った文字は、三井寺長吏の福家俊彦(近江ARS)がこの日のために筆を執って書いたものだ。

■仏教をひらく・日本をゆさぶる 和泉佳奈子

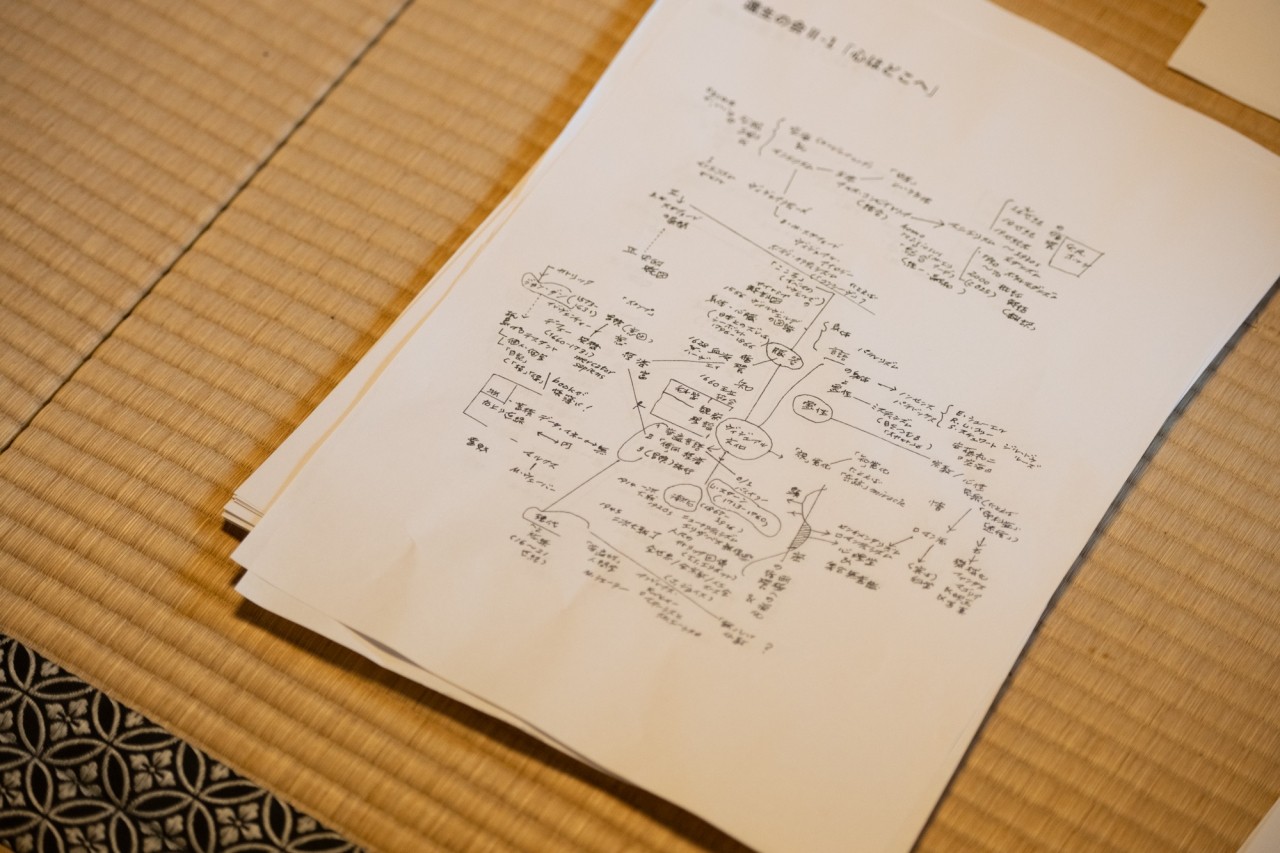

近江ARSプロデューサーの和泉佳奈子が場を開く。「宗教」や「信仰」を越えて、モノゴトを問いなおすためのたくさんの方法を蓄えてきたのが仏教ではないか。「還生の会」の生みの親である松岡とともに会を重ねて、仏教に対する見方が変わってきた。「仏教をひらく・日本をゆさぶる」と冠した第2フェーズ初回のテーマは「心はどこへ」。不在となった松岡がこの会に込めた想いを、集った一人ひとりと考えていきたいという。世代はもちろん、仏教との距離の違い、生者と死者という境すらも越え、たくさんの結び目を創る覚悟だ。

■心が苦楽のおおもと 末木文美士氏

今回からホストの側にまわり、「灯主」をつとめる仏教学者の末木文美士氏が、一冊の本を見せる。末木氏の日本仏教研究は、大学で必読書だった『八宗綱要(はっしゅうこうよう)』の仏教体系の読みこみから始まった。が、いくら読んでも、原初のインド仏教と現代のお墓参りや葬式とがつながらない。人が必ず直面する「死」、それを扱わずに宗教と言えるのか。この違和感が研究の起爆剤となり、現在に至るまで続いている。表にあらわれる現象(「顕」)ばかりに目を向け、その奥にある「冥」の世界を否定してきた近代日本仏教への問題意識へと話が及ぶ。

第2フェーズでは「心」を核となるテーマに据えた。そもそも仏教をはじめとする宗教は、心を扱うためにこそ存在したはず。拠り所を失いつつある現代日本において、「心」という視点から仏教を問い直すことで、仏教と日本、双方にとって新たな可能性が開けるに違いない。「別」仏教に向かう宣誓のような語りを繰り広げた。

末木氏のレクチャーを受けて、石山寺座主の鷲尾龍華と三井寺執事の福家俊彦が前に立つ(ともに近江ARS)。「目に見えない世界を語ることへの恐れから脱していきたい」(鷲尾)。「仏教を芸能、アートでどう表現していくかを考えていく」(俊孝)。

■最澄からの伝言ー言語・歴史 福家俊彦

いつもの法衣ではなくYohji Yamamotoに身を包んだ「風主」の三井寺長吏福家俊彦(近江ARS)が登壇した。直前にスペインのバルセロナを訪れ、サグラダ・ファミリアに圧倒されたという。華やかな建築史の裏には、奴隷貿易を資金源にしていた別の歴史がある。「歴史は一面的ではなく多重的に見るべき」と声に力が入る。まず、20世紀半ばのヨーロッパに生きたヴァルター・ベンヤミンを取りあげた。後にナチスから逃れ、ピレネー山中で服毒自殺をするベンヤミンは、進歩ばかりを礼賛する当時の風潮に対して、人類は瓦礫を積み重ねているに等しいと警鐘を鳴らした。死者や言葉にならない声を持つ人々の視点から歴史を辿りなおすべきなのだ。ベンヤミンの後継者にあたるジョルジュ・バタイユ、ハンナ・アーレントから、開高健、石原吉郎、金時鐘…、最後に最澄へ。先達の歴史観を次々と紹介し、三井寺が生んできた「別所」の世界観とつないだ。仏教を仏教だけで語るまいと語りを終えた。

「天台の宗祖である最澄の教えと現代人との間をつないでいかないといけない」と福家俊彦。

今回のお菓子は「葛焼き染め筆」。紫式部が石山寺で『源氏物語』を執筆するときに用いたとされる古硯を見立てたものだ。濃い黒色が静けさと厳かさを醸す。松岡の志を継ごうという叶 匠寿庵の芝田冬樹(近江ARS)の想いが感じられる。福家俊孝が、三井寺の古樹から手摘みして、香り豊かに仕上げた三井寺茶が添えられた。

■心はどこへ 高山宏氏

会場を三井寺・光浄院客殿にうつし、特別ゲストの英文学者・翻訳家・評論家の高山宏氏が、狩野山楽の障壁画の前に着座する。開口一番、仏教は翻訳の世界観そのものだという。お経は、サンスクリット語を音写して漢字に変えたもの。日本人にとっては意味不明な音にあてた漢字の並びに意味を見出し、日本語での読経するに至った過程が、翻訳という営みに等しいとのことだ。

末木氏と福家の話を受け、ルネサンスに続くマニエリスムの時代以降、見えないもの・曖昧なものが許されなくなっていく西洋の歴史を辿った。事実(Fact)やデータ(Data)といった言葉が生まれたのもまさにこの時代から。仏教と同じく「冥」を置き去りにし続けてきたのだ。夏目漱石こそが、世界に先駆けてヨーロッパ文学が見えるものばかりを重視してきたことを喝破した。講義の終盤、漱石が大切にした「パラドックス(Pradox)」という言葉を引き、「言葉こそ最大のパラドックス」と高山氏が声を大にする。「私たちは、本当に言葉で議論できるのか」。会場にたくさんの笑いと問いをはなって、名残惜しそうに語りを終えた。

■玄問交 高山宏氏・末木文美士氏・福家俊彦

三人での対話は、高山氏の翻訳の裏話からはじまり、ミクロヒストリアを唱えたカルロ・ギンズブルグ、ノンセンスを研究したエリザベス・シューエル、デフォー、経済学者という顔ももっていたダニエル・デフォー、そして、松岡正剛の方法へと及んだ。

「現在とは「別」な日本を立ちあげて、次世代に受け継ぎたい」と「影守」の近江ARSチェアマン中山雅文。次回の「還生の会」は10月13日に予定されている。今回とは別な切り口で「心」に迫っていく。

ひとつの言葉に対して、語感を味わい、来歴をたどり、連想を広げる。子どもが手にしたおもちゃに向かうように、心と身体まるごとで言葉に向きあう高山氏、源流語りからダジャレまで、自在に意味とイメージをつないでいった。「言葉には限界がある」と口をつぐむのではなく、言葉そのものと徹底的に付き合うこと、言葉そのものを知ること。誤解・誤読のリスクを抱えながら放たれた言葉は、必ず他者の心に響く。高山氏、末木氏、福家、三者三様の言葉を浴び続ける半日は、言葉と心にもう一歩ふかく分け入る方法の宝庫だった。

◎出演

縁主:高山宏 (英米文学者)

灯主:末木文美士 (仏教学者)

風主:福家俊彦 (三井寺第164世長吏)

紫座:鷲尾龍華 (石山寺座主)

茶観:福家俊孝 (三井寺執事)

影守:中山雅文 (中山事務所代表)

結象:和泉佳奈子 (百間代表)

◎特別協力

意匠:YOHJI YAMAMOTO

展示:川西遼平

◎もてなし・ふるまい・しつらい

全体:近江ARS 同志

菓子提供:芝田冬樹・叶 匠壽庵

茶・空間企画:福家俊孝・三井寺

意匠・空間演出:中村碧・百間

進行:宮本千穂

照明:MGS照明設計事務所

◎記録

映像・音響:伊賀倉健二、小川櫻時、竹野智之

撮影:田村泰雅

記事:阿曽祐子

◎チェアマン

中山雅文

◎プロデュース・企画構成

百間

◎主催

近江ARS