近江ARS 第8回「還生の会」ダイジェスト

「仏教が見ている」

年の瀬の迫る12月19日、第八回「還生(げんしょう)の会」が開催された。2022年5月に第一回がスタートしてからいよいよ最終回である。テーマは「大乗仏教と菩薩の倫理 ―他者とどう関わるか」。講師の末木文美士氏は「菩薩の根本問題は他者にある」と打ち明け、これを受けて「日本人は菩薩のアナロジーでイエス・キリストを理解した」とゲストの佐藤優氏は切り返し、三井寺長吏の福家俊彦は人間の深層にあるとされる阿頼耶識について語り、交わし合いは「冥」の深いところを目指して降りていく一日となった。その一端をレポートする。

百間の和泉佳奈子は静かに口火を切った。

「会場を観音堂に選んだのは、やはり観音様であること。菩薩がテーマだったので、福家長吏が最後は観音堂でいこうと決めました」

まさしく観音菩薩の前で仏教の学び直しを行う趣向である。そして、この観音堂こそは、近江ARSのメンバーと松岡正剛は初めて出会った場所だった。

「松岡は『“仏教が見ている”という感覚を還生の会で共有したい。“仏教が見ている”という状態が、実は日本の仏教を知る鍵なんだ』と言っていました。還生とは、あえて迷妄に入って再び覚悟するという意味だとも語っていました」と和泉は振り返る。ちなみに書籍『別日本で、いい。』の第三幕のタイトルは、「仏教が見ている」である。和泉はこれまでの還生の会のプログラムをやわらかく高速で振り返った。

第1回 日本仏教の見方 ―近江からはじまる

第2回 国家と宗教 ―最澄の目指したもの

第3回 草木は成仏するか ―日本仏教の自然観・人間観

第4回 中世仏教のダイナミズム ―鎌倉仏教観の転換

第5回 土着と論争 ―近世仏教の魅力

第6回 近代仏教の苦闘 ―グローバルか、ナショナルか

第7回 神と仏の間柄 「―神道」は如何にして成立したか

第8回 大乗仏教と菩薩の倫理 ―他者とどう関わるか

一度潜って再生する、これが還生の意味である。ひらたく言えば、「いないいなあばあ」である。

第1部 伝え

福家俊彦「別所から別日本へ」

福家は菩薩という難解なテーマを理解するためのキーワードとして、「ロゴス的知性」と「レンマ的知性」を挙げた。文化人類学者の中沢新一氏による分類である。前者は、二項対立で考える二分法や論理学をもとに構築された西洋の科学や思想を指す。これに対して、後者は、古代インドからの論理学や思考様式である。ジレンマという言葉がある。2つのうちどちらかを選ばなければならない状況を指すが、レンマ的知性においては、選択肢が3つある「トリレンマ」や選択肢が4つに及ぶ「テトラレンマ」もある。ロゴス的知性の外にはレンマ的思考が広がっていると言える。ちなみに、テトラレンマは大乗仏教を大成した龍樹(サンスクリット名:ナーガールジュナ。2世紀のインドの僧侶)が駆使した論法でもある。

さらに福家は人間の深層にあるとされる「阿頼耶識」について思いを巡らせながら、仏教も研究した博覧強記の南方熊楠、近代言語学の父といわれるソシュール、ベトナム戦争に反対して焼身供養した僧侶のティック・クアン・ドック、フランスの思想家ジュリア・クリステヴァまで、洋の東西を問わずに次々に取り上げてゆく。話のしめくくりは、近江ARSの次なる展望だった。

「ロゴス的知性だけでなく、レンマ的知性を組み合わせた形で我々の意識が成り立っている。その出口の一つである芸術を重んじたい。近江ARSは「別所」からスタートしている。外側の空間や間(ま)をもった場所を、心の中にも、物理的にも、この近江からなんとか作っていきたい」

第2部 語り

末木文美士「大乗仏教と菩薩の倫理」

「合理性を突き詰めていけば真理にたどり着くという近代的な考え方が1990年代ぐらいから行き詰まってきた」

そう語り始めた末木氏が注目しているのは、昨年ノーベル文学賞を受賞した韓国の作家ハン・ガンだ。今回のテーマである「菩薩」を考えていくにあたり、その根本問題は「他者」だという。いかに他者と共にあるのか。これが菩薩の問題であり、逆に言えば、他者論という問題への仏教の答えが、「菩薩」という考え方である。他者とは、「了解不可能であるが関わらざるを得ない存在」である。一言でいえば、他者とは「わからない存在」である。

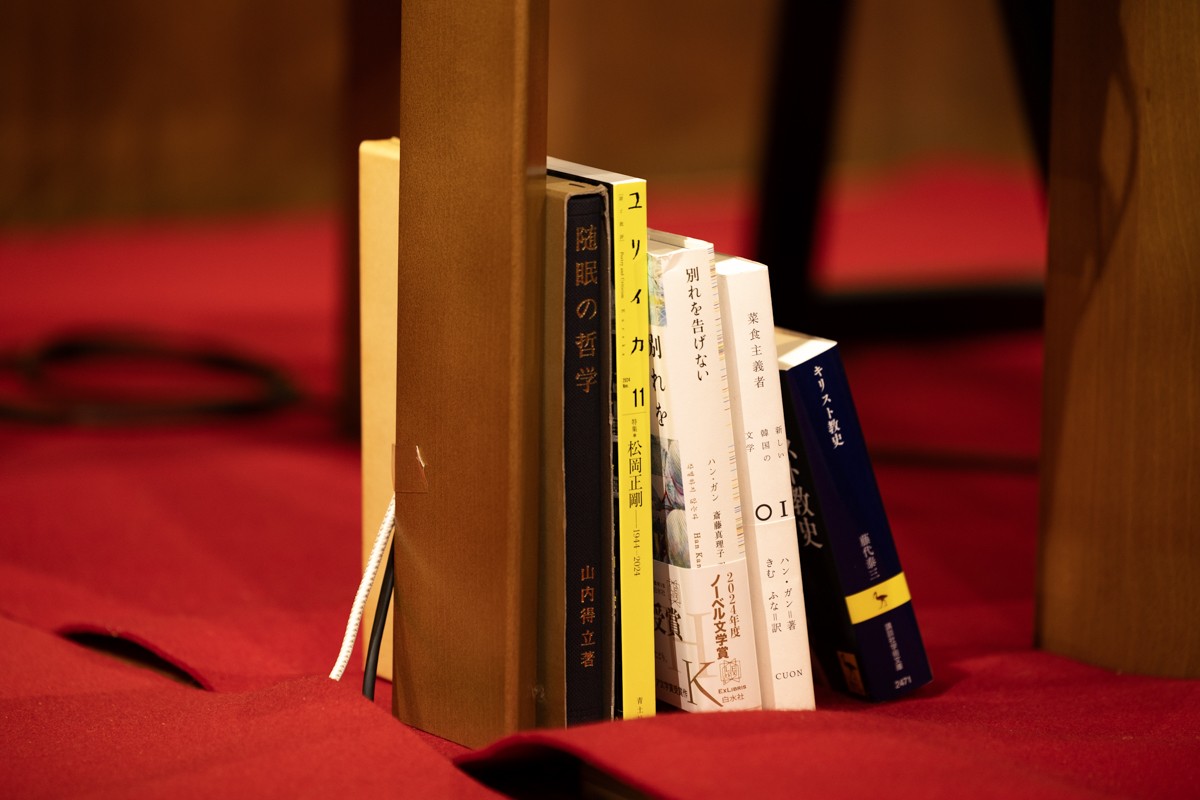

ハン・ガンの小説には、まさに他者が描かれているという。『菜食主義者』は他者の痛みや苦しみとどれだけ関わり得るかを綴り、また、『別れを告げない』では他者との通底することができるかどうかが模索されている。

ここで仏教学に立ち返ると、菩薩とはサンスクリット語のbodhisattaの音写である菩提薩埵(ぼだいさった)を略した言葉である。「悟りを求める衆生」「仏になるための修行中の衆生」という意味をもつ。仏教の始まりであるブッダから、菩薩が誕生するまでの変遷は、自利(小乗)から利他(大乗)への転回であり、「歴史上のたった一人のブッダ」から「衆生を救うためのたくさんのブッダ」への発展でもあった。

ここから末木氏は大乗仏教を代表する経典『法華経』の解説に踏み込んでいく。実は『法華経』は従来語られてきた二部構成(迹門と本門)ではなく、下記のように三つの段階に分かれて成立してきたことが近年の研究でわかってきたという。

第1類 「存在としての菩薩」

第2類 「実践としての菩薩」

第3類 「模範としての菩薩」

とりわけ核となるのは、第2類の中にある「見宝塔品 第十一」。この章の中でブッダ(釈迦如来)が、死者であるブッダ(多宝如来)と空中の宝塔の中で隣り合って座るシーンがある。「二仏並坐」という。これにより死者のパワーを受けたブッダは、さらなる力を得る。まるでSFのような展開だが、この世(顕)とそうでない世界(冥)とのつながりを強く示唆する一幕である。

「十界互具」という仏教用語がある。世界は仏、菩薩、縁覚、声聞、天、人、修羅、畜生、餓鬼、地獄の十で成り立っており、そしてこの世界の一つ一つそれぞれが十の世界を備えているという考え方だ。端的に言えば、仏も心に地獄を持っているということ。心に地獄を持っていて、地獄を理解しているからこそ、仏は衆生を救うことができるのだという。

第3部 巡り 百体観音堂、観月舞台、絵馬堂の観覧とふるまい

巡りは、お堂の中から外に出て、観音堂の境内を参加者に観覧してもらうひと時だ。観音堂のそばには百体観音堂、観月舞台、絵馬堂がある。百体観音堂では石山寺座主・鷲尾龍華による西国三十三所観音霊場の解説が行われ、観月舞台では大津市歴史博物館学芸員の横谷賢一郎がその由来を語った。叶匠壽庵を率いる芝田冬樹と叶衆はぜんざいをふるまい、三井寺執事の福家俊孝が三井寺茶でもてなし、参加者たちは体をあたためた。

第4部 語り

大谷栄一 近代日本における「菩薩の倫理」

佛教大学社会学部教授の大谷栄一氏が登壇。近代仏教を研究しており、以前に松岡が大変高く評価していた『増補改訂 近代仏教スタディーズ』(法藏館)の編者の一人。また、近江ARSの書籍『別日本で、いい。』にも「近代化した日本仏教」という文章を寄稿している。

大谷氏は、『法華経』に影響を受けて活動した近代日本の法華経信仰者を紹介した。次の4人である。

綱脇龍妙(つなわきりゅうみょう):日蓮宗僧侶/ハンセン病療養所を自ら開設し、治療に一生を捧げた

井上日召(にっしょう):右翼運動家/血盟団のテロによる国家改造を目指した

松平俊子:教育家/昭和女子大学の創成期に女子教育に尽力した

宮沢賢治:文学者/創作を通して万人が幸福になれる理想郷を追い求めた

4人はいずれも『法華経』に記されている菩薩行を自らの信念とした。中でも「常不軽菩薩品 第二十」に出てくる不軽菩薩を心のよりどころとしたのが、綱脇龍妙と宮沢賢治だ。賢治の「雨ニモマケズ 風ニモマケズ」のデクノボーのモデルが不軽菩薩である。「常に軽蔑された男」という意味の名前を持つこの菩薩は、出会う人すべてに「私はあなたを軽蔑しません。あなたがたは修行をしたらさとりに到達する如来になれるでしょう」と礼拝したという。

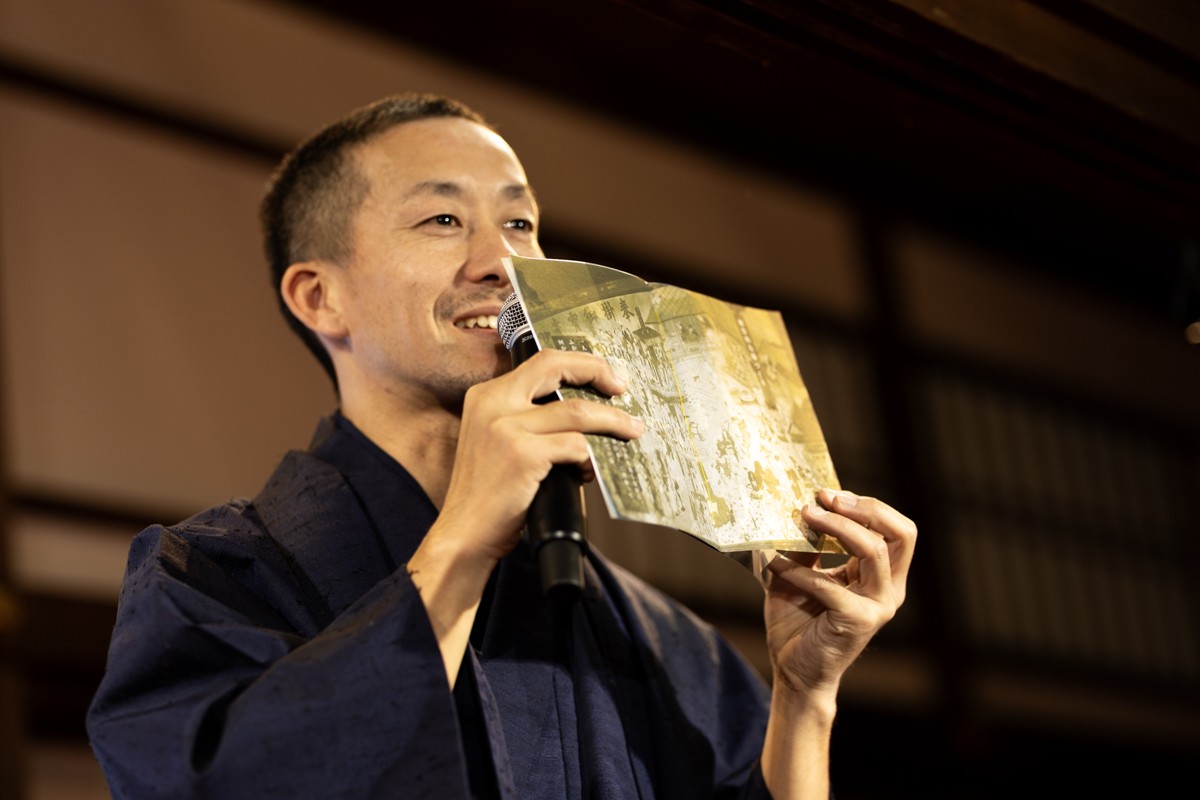

佐藤優 「菩薩とイエス・キリスト」

作家で元外交官の佐藤優氏は、同志社大学神学部で学んだクリスチャンである。

「結論から言うと、宗教には救済するために聖なる領域と俗なる領域を仲介する人が必要です。キリスト教の場合はイエス・キリスト。その機能をキリスト教信者のわれわれから見ると菩薩にあるように見える」

佐藤氏の原点にあるのは、チェコスロバキアのプロテスタント神学者ヨセフ・ルクル・フロマートカ(1889〜1969年)である。

フロマートカの人生は、母国の困難と共にあった。隣国ドイツに台頭したナチスにより、チェコスロバキアは解体されてしまったため、一時的にフロマートカはアメリカに渡るが、共産国家と化したチェコスロバキアに戦後の1947年に帰国する。共産主義は無神論であるため、キリスト教とは相容れない体制である。共産主義者に対して、彼は次のような趣旨の発言をしていたという。

「貧しい者、虐げられた者と共にいるのがキリスト教だったはず。我々は近代に入ってからその機能を果たしていただろうか。さぼっていた。だから共産主義が生まれた。キリスト教の不作為によって共産主義が生まれた」

プロテスタントのカルヴァン派の佐藤優氏。末木氏との共通項は、京都学派の哲学者・田辺元(はじめ)に関する著作がある点だ。『冥顕の哲学1 死者と菩薩の倫理学』(末木氏)と『学生を戦地へ送るには 田辺元「悪魔の京大講義」を読む学生を戦地へ送るには』(佐藤氏)である。田辺は戦時中の京都大学で教鞭をとり、多くの学徒を戦場へ見送った。戦後は懺悔し、「死の哲学」を構想した。

フロマートカは「対話」を重視した。共産主義者と対話を重ねた結果、相手側に変容が起こり、「人間の顔をした社会主義」がチェコスロバキアの共産党の指導思想となった。それが1968年の「プラハの春」という民主化運動につながるのである。

フロマートカは「我々はむしろ我々を非難する人たちに対して、共産主義者に対して敬意を払って、そこから学び取るんだ。あの人たちの中に真理がある」とも語っていたという。佐藤氏は、フロマートカは不軽菩薩と通底しているものがあると言う。さらに言えば、われわれ日本人は、菩薩のアナロジーでイエス・キリストを理解したのだという。

第5部 交わし

最後は鼎談の二本立て。前半は大谷栄一氏、末木文美士氏、福家俊彦氏の鼎談を行った。進行役の福家は、「菩薩行の実践者にフーテンの寅さんを加えたらどうかなと思っていた」と話した。末木氏は阿頼耶識や、自己と他者の関わりについて再び言及した。大谷氏は、宮沢賢治の『春と修羅』の中で「四月の気層のひかりの底を唾しはぎしりゆききするおれはひとりの修羅なのだ」という一文には、十界互具の思想が背景にあると指摘した。

後半は佐藤優氏、末木文美士氏、鷲尾龍華氏の鼎談。進行役の鷲尾は、キリスト教と仏教の救済について触れた。佐藤氏はエマニュエル・トッドの『西洋の敗北』を取り上げ、欧米の宗教と世俗化について言及した。

最後は会場との質疑応答や感想の交わし合い。公共性、阿頼耶識、通底、ビジネスと宗教といったキーワードともとに交わし合った。江戸学者でイシス編集学校学長の田中優子氏は、現代における救済や祈りについて思いを述べた。

会のラストには、近江ARSのチェアマン・中山雅文が「還生の会」全8回を終えて感謝とともに、これからの抱負を述べた。

「松岡さんは一番最後に日本をやりたい、それは仏教を通じてやりたいと言っていました。そうしたなかで三井寺の福家さんと出会い、始まったのが近江ARSでした。今回の菩薩というテーマを通して、近江ARSを今後も続けていくことが大事だと感じました」

第一期を終えた「還生の会」は、新たに第二期へと歩み始めている。