近江ARS 第7回「還生の会」のダイジェスト

いよいよ神仏の秘密に分け入る

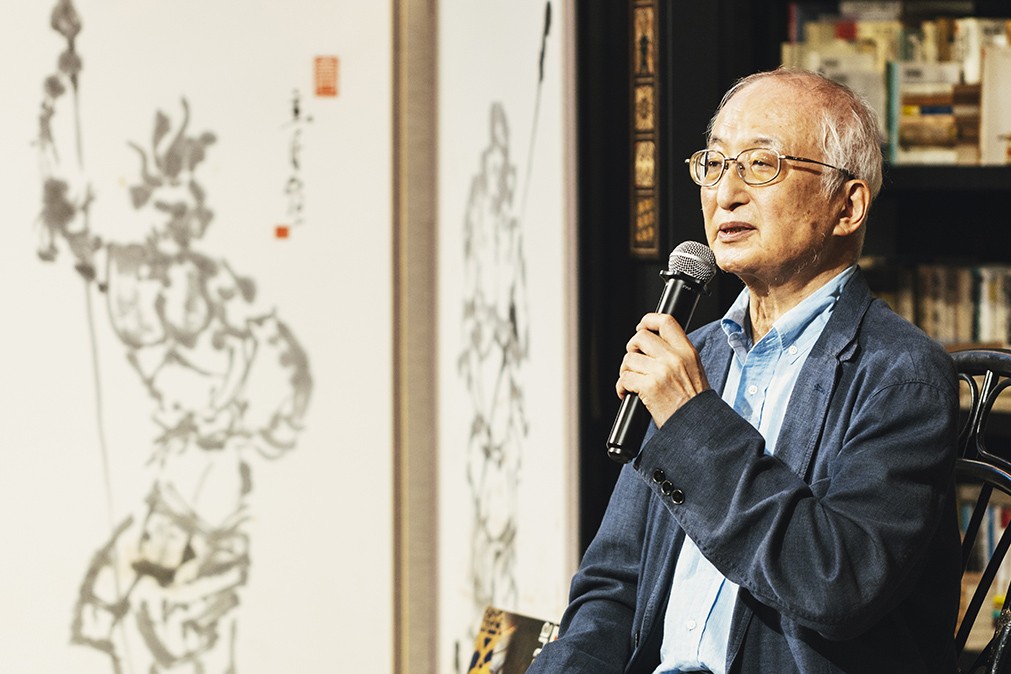

7月10日、第7回「還生の会」が開催された。会場は初となる東京の編集工学研究所の本楼。テーマは「神と仏の間柄」である。この日のトピックは2つ。1つは、末木文美士氏による仏教講義が新しい局面に入ったこと。日本仏教の通史的なレクチャーが前6回で終わり、いよいよ神仏習合という日本仏教の核心を掘り下げる時を迎えた。複雑に絡み合った神と仏の間を読み解くために特別ゲストとして招かれたのは、千夜千冊にされた『神道と何か』の著者であり、日本思想史の研究者である伊藤聡氏である。

もう1つの変化は、松岡正剛の不在。4月29日に草月ホールで開催した近江ARS TOKYO以後、体調のすぐれない松岡は大事をとって欠席した。しかし、近江ARSの核の一つは、「伏せて、あける」というメソッドである。果たして、松岡が伏せられた状態から何か兆し、生まれてくるのか。近江ARSとって試金石となる一日が始まった。

日本を、この時代を、託したい

この日の約2週間前、松岡は和泉に「中山くんを呼んでほしい」と告げていた。中山は急いで馳せ参じ、2時間ほど面談を行ったという。マイクを受け取った中山雅文は、その時に聞いた松岡の言葉を会場に伝えた。

「ぼくは日本を、この時代を、近江ARSのみんなに託したいんだ。それぞれ皆さん一人ひとりが自分の近江ARSに向かっていってもらうことが、日本を、みなさんに今の時代を、託すことなんだ」

本楼は中山が松岡と初めて出会った場所である。近江ARSにとっても原点と言える。中山は気持ちを新たに今後の活動への決意を語った。

【 神と仏の間柄 「神道」は如何にして成立したか 】 前編

―――末木文美士氏

講義は神仏に関する先入観を解きほぐすところから始まった。現代人が漠然と抱いている神道のイメージにはさまざまな誤解が混じっている。その最たるものは、「古代に純粋な神道という信仰があり、それが渡来した仏教と混ざって神仏習合となり、さらにそれを明治になって再び純粋な神道に戻すために神仏分離を行なった」というものだ。末木氏は次のように言う。

「神道が仏教と別の宗教としてあったという考え方は、結構長く信じられてきました。しかし、このような神道のイメージのもとをたどると、実は幕末の平田派に由来します。明治以後の神道の体系は、近代神道あるいは近代神話と言っていいような形で、それが古代のものとしばしば取り違えられてしまう」

たとえば『日本書紀』にも神道という言葉が見えるが、それは神様そのものや神様のお祭りを意味していた。神道が宗教として体系化されていくのは中世からである。

「日本の古代の信仰というのはアニミズムだ、自然物すべての自然に神様が宿っているんだ、という考えが日本の宗教の特徴だと流布されたんですが、それは必ずしも成り立たない自然そのものが神であるというふうになるのは、おそらく中世以後のこと。この考えは、仏教の草木成仏論などが発展してからのものではと私は思っております」

続いて末木氏の名人芸になりつつある「図像によるレクチャー」を披露され、さまざまな神が紹介された。朝鮮半島から来た三井寺の新羅明神、祇園や疫病に関わりのある牛頭天。菅原道真を含むさまざまな天神、比叡山の守り神である日吉大社の参詣曼荼羅、僧形八幡と呼ばれる僧侶姿の八幡神などである。

ここであらためて説明すると、神仏習合とは、「日本の神信仰が新たに伝来した仏教と接触することによって生じた、思想・儀礼・習俗面での諸現象」)をさす。神仏習合から発展して本地垂迹説が生まれる。日本の神は本地(本源)である仏菩薩が衆生救済のために姿を変えて迹(あと)垂(た)れたものだとする説である。

中世に理論化されていく神道は一様ではなく、多様なグループが生まれた。主には、伊勢神宮の内宮・外宮を密教の胎蔵界・金剛界曼荼羅に重ねる両部神道、外宮が内宮と同格であること目指した伊勢神道(渡会神道)、空海に由来する密教系神道の麗気記神道、比叡山の「記家(きけ)」という記録を司る集団による山王神道(天台神道)などである。これらが影響を互いに与えながら発展していくなかで、神道の大成者とも言えるのが吉田兼倶(かねとも)だ。京都にある吉田神社の神主であり、従来の神道を整理して『唯一神道名法要集』を著し、吉田神道(唯一神道)を確立した。

「本地垂迹に対して、それをひっくり返していくような反本地垂迹説のようなものが展開し、そしてまた日本は要するに世界の中心だという、大日の本国であると、つまりそれが大日本国です」

さらには、山王と伊勢と三輪といった神同士がつながっていくネットワークも生まれていくこととなる。

【 「神道」の形成 中世における神の変貌 】

―――伊藤聡氏

ここから伊藤氏の講義のスタート。神道の形成時期をめぐる2つの立場から話は始まった。神道が古代の律令形成期にできたという考え方と、中世にできたという考え方である。前者は、祭祀や儀礼こそが神道の本質であると捉える立場。後者は、神道の思想や理論が出来上がっていくのが中世であることから、中世に成立したとする立場。中世成立派である伊藤氏は、次の2点について強調した。

「神道は悠久の太古から連綿と続く信仰ではないということ。もう1つは、仏教との関わりの中でこそ神道というのは成立したということ。神道という言葉が使われるのは、必ず仏法との対語として現れており、独立して神道という言葉が使われるのは後世のことなんです」

本地垂迹説が全国にだいたい12世紀ぐらいに広まっていき、主要な神社は本地仏を持つようになる。たとえば、八幡なら阿弥陀や釈迦、伊勢だったら大日如来や観音、日吉山王は釈迦、薬師、阿弥陀。神とは仏菩薩の化身や権現であるという考え方である。

そして伊藤氏は、本地垂迹説こそが実は神信仰の可能性を広げるきっかけとなったと説く。本来、神様というものは利己的で気に入らないことがあると祟りをなす制御不能な存在であったという。

「本地垂迹説が神信仰にもたらしたものとは、仏菩薩の衆生救済の機能を神にも付与することになったことです。つまり、神は仏菩薩の化身となることで現世や来世において、苦しみの中にあえいでいる個々の衆生を救済する役割を果たすことができるようになるわけです」

こうして、神は人々の身近にあって慈悲深い存在であるという一面を持つようになる。さらに、仏が死後や来世の救済を担うのに対して、「今ここにおける救済」はまさに地上に垂迹した神によって担われる。仏そのものには死んだ後に極楽浄土でしか会えないはずだが、神社でなら生前に神霊の姿をした生きた仏と会うことができるという解釈も生まれた。すなわち、神社こそが地上に出現した浄土世界だとされたのである。

本地垂迹説の浸透は、神の観念をさらに変える。神が心の中に見出されるようになるのである。仏教では、人が本来生まれながらにして持っている悟りに至る可能性を「仏性」と呼ぶ。この仏性と神が結びつくことによって、神が心に宿るという「内なる神」の観念が生まれた。このような発想は、鎌倉期に成立した両部神道や伊勢神道のテキストに見える。このことから心の清浄性の示す「正直」が、神に対する重要な徳目と見なされるようになっていく。

「神道が“神の道”としてまさに道義を意味するようになる初発は、ここにあります」

と伊藤氏は言う。心と神とは一体のものであり、神は外界ではなく、心中に内在するとするこのような考え方は、吉田兼倶の吉田神道(唯一神道)へと受け継がれる。吉田神道では、天に在っては「神」、地に在っては「霊」、人に在っては「心」と名指される神性が森羅万象に遍滿するという汎神論的神観念を唱えた。

「草木成仏などと並んで、吉田神道の神観念というのも、現在我々がイメージしている神道に抱くような自然観というのと実はつながっている。自然界に神性が満ち満ちているという感覚というのは、実は吉田神道によって言説化されたものです」

最後に、伊藤氏は神道における死の問題を取り上げる。神道は死をケガレとして排除することで形成されたため、死に対する管理は仏教に委ねてきた。しかし、死と死後の問題を信仰問題として扱えないことは、神道が宗教として自立しようとするときにその可能性を阻むものになっていく。

「神道にとって最大のアポリアとなったのは死の問題なんですね」

ここで吉田神道によって創出されたのが、埋葬した遺骸の上に祠を建て死者の霊魂を神霊として祀るという方法だ。これが後の神葬祭の起源である。このような神祭りの方法が可能になった背景には中世後期に至り、死のケガレについての感覚が徐々に変わり、死者を怨霊として恐れる感覚も薄れていったことがある。この方式を大々的に利用したのが秀吉や家康といった天下人たちで、豊国大明神、東照大権現としていずれも神格化された。ただし、神葬祭は一般人にはあまり普及してはいかなかったため、幕末になって平田篤胤がさらに幽冥界の探究を深めていくこととなる。

【 神と仏の間柄 「神道」は如何にして成立したか 】 後編

―――末木文美士氏

伊藤氏のレクチャーを受けて、再び末木氏にスイッチ。幕末における神道の主役は平田派である。

「例えば島崎藤村の有名な『夜明け前』という小説がありますよね。藤村のお父さんのことを書いているわけなんですが、木曽路あたりというのは、まさに平田派が最も勢力を持った地域の一つです」

吉田神道が死後の観念を考察していき、平田篤胤に始まる平田派がそれをもっと明確にしていく。その際に重要な役割を果たしたのが服部中庸(なかつね)の『三大考』である。中庸は本居宣長の弟子で、『三大考』は、本居宣長の畢生の大作『古事記伝』の付録として刊行された。10枚の図によって『古事記』の天地創造を独自に解釈している。

「『三大考』の持っていた意味というのは非常に大きく、その後、幕末に至るまで多くの注釈書が書かれる。そして、『三大考』をもとにしてそれを改変していくところに篤胤の世界観というのが形成されていく」

『三大考』の三大は何かというと、天・地・泉。天は高天原で天体としては太陽であり、アマテラスが支配する。地は地球で、皇孫の支配。泉はいわゆる地下にある黄泉(よみ)で、死者の国であり、ツクヨミが支配する。死者の世界は月と考えられていた。しかし、これに画期的な改変を加えたのが平田篤胤だ。著書『霊能真柱(たまのみはしら)』に「そもそもの冥府というのは、この国土の外の別のどこかにあるわけではない。この国土の内のどこにでもあるが、ただ幽冥(ほのか)にして現世とは隔たっており目に見ることができないのである」と書いて、その後の 日本人の死者観に大きな影響を与えた。例えば、民俗学者の柳田國男もその一人である。

「戦後すぐに柳田國男が『先祖の話』という本を書きますが、日本人の考えでは、死者というのは遠く離れていくんじゃなくて、身近なところ、わりと近くの山のようなところに神となっているんだという説を唱えます。そういう考え方は、平田の考え方を受け継いでいるところがあるわけです」

明治政府は最初は平田派の神道を採用して宗教政策を進める。政府の神祇官の中核は、長州藩の隣国である津和野藩のいわゆる津和野神道。なかでも平田系の神道家・大国隆正が中心となった。だが、国家が宗教をとりまとめることにはそもそも無理があり、また浄土真宗の反撃を受けたりしているうちに、やがて非宗教としての国家神道が生まれてゆく。

「私は平田派の持っていた多様性やいろいろな可能性というのがあったんじゃないのか、それを見直す必要があるんじゃないのかということを考えているんです。そのうちの一人が、平田篤胤の弟子である六人部是香(むとべよしか)です」

六人部は、伊勢派が唱えたアマテラスが一元支配する世界観に異を唱え、大国主が幽冥(かくりよ)を支配する独自の世界観を打ち出した。一方でウブスナ(産須那)神を非常に重要視し、最も地域に根ざしているウブスナからボトムアップしていくかたちの神道を構想していた。

【 外に向かって確信的失言の矢を放つ 】

―――福家俊彦

福家は死について訥々と語り出した。

「人間である限りは、一番問題になるのは、やっぱりどこから来てどこに行くのか、どうして生まれていかに死ぬのか、死んだらどうなるのかっていうところが一大問題。長明の「河の流れは〜」という有名な文章があって、うたかたという言葉が出てきます。「かつ消えかつ結び」ですか。だから、我々の人間存在というのは、本当にそういうブクブクとして泡ぐらいのもの」

人間という存在は、世界にぽつんと落とされ、投げ込まれる。投げ込まれた先のコミュニテイで文化を身につけていく。ここで福家は、ヨーロッパのジャック・ラカンの「大他者」(言語や神などといった秩序の基盤となるもの)の概念を糸口にして、一神教であるキリスト教、ニュートンに代表される自然科学による信仰の危機、ニーチェの「神は死んだ」という至言、20世紀の実存哲学などを挙げて、日本の神仏を外側から俯瞰する視点を持ち出した。

「実存は本質に先立つ」というサルトルの有名な言葉がある。福家は実存を表すエグジスタンス(existence)のexに注目する。exは「外に出る」という意味であり、たとえば「表現」も英語でエクスプレッション(expression)と記す。ここで福家が表現者として注目しているとして取り上げたのは、円空である。

「今日、本楼の本棚から私が出してもらったのは円空の本です。江戸時代に全国を放浪して、行く先々でいろんな仏さん彫った。造形を見ていますと変化するんですよ。初期は仏像に近い仏さんを彫ってはるんですけども、晩年に近づくにつけ、仏さんの名前を付けるのがどうかな?というぐらいの独自の造形ができていく。これは彼が見た、あるいは求めた、神仏に代わるような、自分を超えているけども、自分の中にある超えたものみたいな、ちょっと変な言い方ですけども、それを具現しているような形になっていきます」

神や他者を求めることは、「信」ということだ。「信」には実は危険がともなう。信の中に、神仏といった信仰ならまだよいが、例えば国家であるとか、民族といったものをあてはめてしまうと、「最終的には戦争になるとか、アウシュビッツに結びつくんだと思います」と危惧を口にした。

最後に福家は神仏を信じなくなっている世間と、現状の仏教界について “確信的な失言”を放った。「神仏を信じている人びとを前提にした法話や道徳論は、もう限界があるだろう。神仏を信じない人たちに対して、変えていく必要がある」と。

【 神と仏をめぐる座談会 】

最後に、末木氏、伊藤氏、福家、石山寺座主の鷲尾龍華による約1時間に及ぶ座談会を行った。鷲尾によると、石山寺には”鎮守さん”という境内を守る神の社が6つあるという。

「純粋な仏教っていうのは、あんまりこう逆に触れたことがなかったなっていうようなことを再発見しました。すごく本当に神様はたくさんいるなっていうことを今日改めて考えておりました。一方で、純粋な仏教、純粋な神道っていうものが別々に存在していて、それでこうくっついたり離れたりしているっていうふうな錯覚を何かみんな持ってるんだろうな、ということをすごく思いました」

以下は座談会の要旨である。

・福家は「神の定義」として、本居宣長を挙げた。「尋常(よのつね)ならずすぐれたる徳(こと)のありて可畏(かしこ)き物を迦微(かみ)とは云(いふ)なり」。『古事記伝』の中にある有名な一節だ。やはりこれが今なお神に関する一つの基準となるという。

・伊藤氏は「神霊と語る学僧」のモデルの原点に、空海がいることを指摘した。空海はやはりさまざまなものの原点にいる人物である。

・末木氏は、神仏の世界と現代のアニメやゲーム、生成AIに対角線を引くことによって、現代人の感受性について指摘した。

「一見すると神や仏の世界から離れてるように見えるけど、ゲームやアニメという世界を通して、いわばバーチャルなものが、ある意味ではリアルなものよりも強く受け止められている。生成AIの問題もそう。いわば実体性を持たない縁起の世界のようなものを、如実に表していくようなところがあるんじゃないのか」

・現代の仏教の可能性の扉を開くものとして、鷲尾は技芸(ARS)に着目する。

「何かその芸術とか技っていうものを通して、神仏っていうあんまり馴染みのないところを考えるきっかけになるっていうのが、何かすごく私はそこに可能性を感じた」

最後に、会場との質疑応答を行い、長時間に及ぶ神仏談義は幕を閉じた。

松岡の伏せられた状態で行われた第7回「還生の会」。そこに浮かび上がってきたものは、たくさんの「鍵穴」である。それは、誰もが持つ鍵ではなく、一人一人が持つその人ならではの「鍵」によってしか開けることができないものたちだ。最終回となる第8回「還生の会」は12月19日に三井寺で開催される。鍵穴は開けられることを待っている。いつだって、遅ればせの参集は大歓迎である。

「遅ればせながら、私儀、只今、やはり参上致しました」。これが大事なのである。

準備ができれば、いつだっていい。いくら遅ればせだっていい。そこに参上するべきなのだ。

−全体監修−

松岡正剛 編集工学者

福家俊彦 三井寺長吏

−出演−

末木文美士 未来哲学研究所所長

福家俊彦 三井寺長吏

伊藤聡 茨城大学教授

鷲尾龍華 石山寺座主

−挨拶−

中山雅文 中山事務所代表取締役

−挨拶−

中山雅文 中山事務所代表取締役

−司会−

和泉佳奈子 百間代表取締役

−供茶−

福家俊孝 三井寺執事

*

−記事作成−

米山拓矢

−写真撮影−

新井智子

−映像収録−

小森康仁・山内貴暉・塚本和年

−制作−

中村碧

−デザイン−

佐伯亮介

*

−特別協力−

編集工学研究所「本楼」

−協賛−

中山事務所

−プロデュース−

百間

−主催−

近江ARS