近江ARS 第4回「還生の会」のダイジェスト

ワキに導かれて「いま」を問いなおす

小雨のなか、第4回目の「還生の会」が大津伝統芸能会館で開催されたのは2023年2月18日だった。今回のテーマは「中世仏教のダイナミズムー鎌倉仏教観の転換」である。どのような事物にも「別」の見方があることに感じ入る一日となった。白足袋で緑鮮やかな松の前に立った松岡正剛と福家俊彦が、観世流能楽師の河村晴久氏を能舞台に呼び込んで会が始まった。

【第1部:兆し】観阿弥・世阿弥と後を継ぐ者たち―――河村晴久氏

第3回の流派の異なる三井寺と石山寺による前代未聞の声明の掛けあいに続く、第4回の特別仕立ては、河村氏による能仕舞だ。紋付き袴の真直ぐな立ち姿から、滑らかな解説が始まる。観阿弥、世阿弥、元雅、金春禅竹。能の草創期の系譜をひと通り紹介したのち、「禅竹が坂本龍一なら、観阿弥は滝廉太郎というほどの隔たり」と見立てた。松岡が絶妙なセレクションと称えたこの日の演目は、世阿弥作『屋島』と元雅作『隅田川』である。それぞれが生きた時代背景を背負い、ひとまとめになぞできない。

河村氏による舞が始まると、会場の注意が舞台に集中する。地謡、笛、小鼓の演奏も、近江アルススペシャルである。演じ終えた一瞬の静寂の後に、息を吹き返すかのように河村氏による解説が再開する。600年の間、師匠から弟子へと口伝されてきた能は、今も決して古くない。『屋島』で死後も地獄で苦悩する義経の姿を描いた世阿弥が伝えたかったのは、戦うことの無意味であるはず。しかしながら、現代においても戦いは一向になくならない。『隅田川』は、死を目前にした人間の心の有り様を描きだす。「人間の営みは自然の一部でしかない」という元雅の死生観は、災害に脅かされる現代人にも通ずるのではないか。能の中に私たちの問題がある。演者の役割は、今ここで舞う意味を自問し、それを観客に手渡していくこと。河村氏は揺るぎない。

息をひそめて能舞台に集中した一同に、叶 匠寿庵の菓子職人芝田冬樹が用意したのは、有平糖の飴「五輪」である。添えられるのは、三井寺の山中で500年の時間をかけて育まれた三井寺茶である。五色の輪を束ねた愛らしい姿形に一同の口元が綻ぶ。

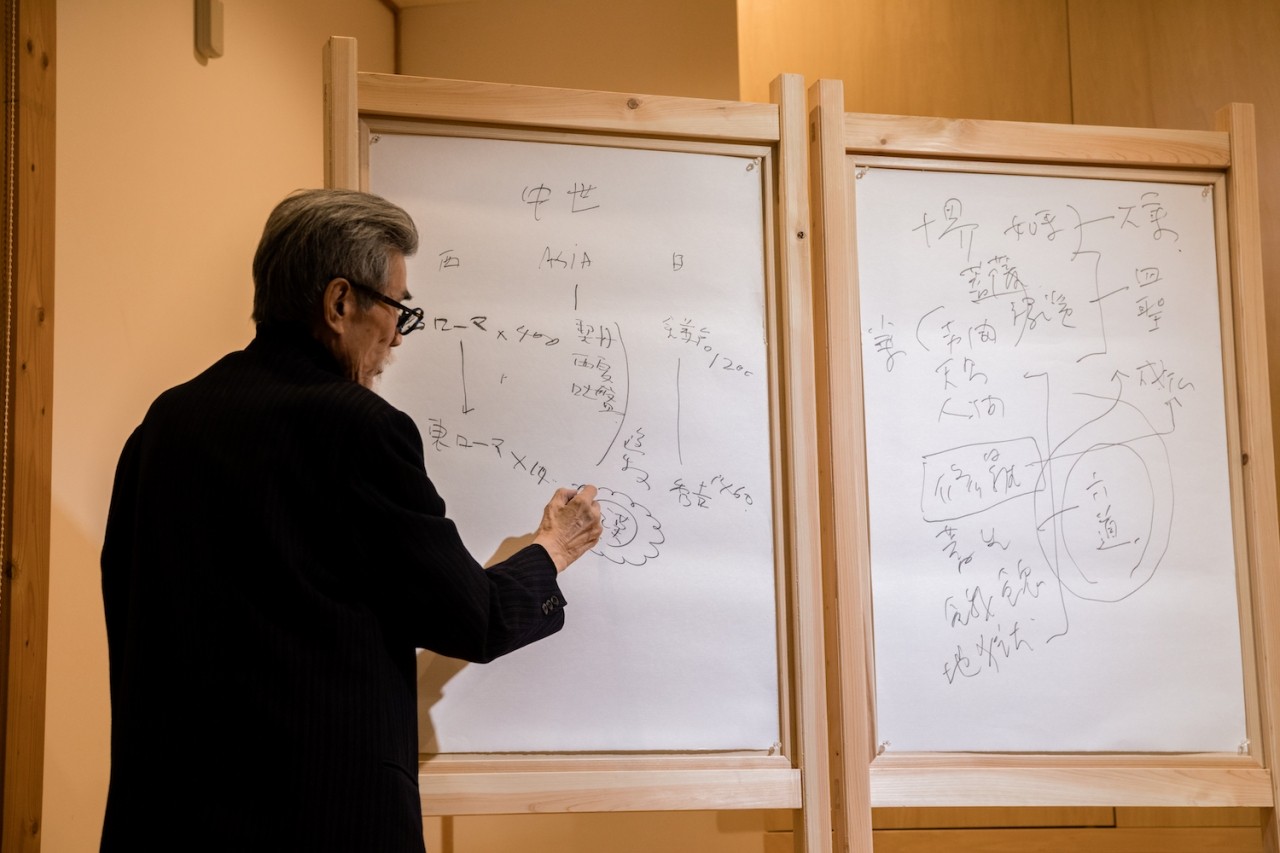

【第2部:語り】中世仏教のダイナミズム・鎌倉仏教観の転換―――末木文美士氏

能舞台に用意された椅子に着席した末木氏は、やや緊張の面持ちで複式夢幻能におけるワキの役割から話し始める。最初は日常的な「顕」の世界にいる観客が、ワキによって非日常的な「冥」の世界へと導かれる。「冥」とは私たちが知覚し理性的に把握できない、死者や神仏、悪魔や天狗などが属する領域である。能舞台の閉幕とともに観客は仄見えた「冥」の世界から「顕」の日常世界へと還ってくる。

南北朝の動乱を通して戦いと死に直面し続けた中世の人々にとって、日常世界は移ろいやすい仮のものと捉えざるをえなかった。「顕」よりも「冥」の世界にこそリアリティを持てたはずという。中世仏教の変遷も、「顕」と「冥」の構図で見ることが有効である。

本題の中世仏教に入るや否や、還生の会では恒例となった「なかなか認めてもらえないのだが」というフレーズを口にしながら、末木氏が定説に異議を唱える。旧仏教の堕落に対して鎌倉新仏教が出現したと新旧の仏教を二項対立的に見るべきでないという。鎌倉新仏教の出発点となる南都復興運動は、後白河法皇を無位無官だった重源が自らの膨大な仏教ネットワークで支えた。旧仏教の僧はもちろん、栄西や法然らの新仏教の担い手たちにも広がっていく。更に、中央だけでなく、北は平泉、南は九州まで拡大し、官民あげての全国的な運動となる。新旧仏教は、一体となって仏教復興を盛りあげたと言った方がいい。

続いて、末木氏は、中世仏教の特徴として、個人による実践を軸とすることをあげる。国家との関係の中で形成された平安初期の仏教との大きな違いである。重要な役割を担った人物として、源信と覚鑁があがる。源信は、比叡山と距離を置きながら、『往生要集』を著し、往生のための作法を理論化した。覚鑁は、『五輪九字明秘密釈』を著し、総合的な密教論を打ち立てようと試みた。末木氏も身体論にまで及ぶ覚鑁の圧倒的な網羅性に驚きを隠せない。「仏教の私化」というキーワードで、平安初期の安然から、源信、覚鑁を経て、鎌倉後期の無住までを繋いだ。続いて、政治に領域をうつし、藤原道長、平清盛、後白河・後鳥羽の院政に通底する「仏教の私化」を紐解く。仏教の変遷は、信仰の面のみに留まらず、政治、社会、芸術も含めた時代背景全般とともに見ていくべきと自他に言い聞かせるように講義を終えた。

【第3部:振舞】「道行も善き哉」

能と仏教の重なりに想いを馳せながら、一同は大津伝統芸能会館を後にし、次の舞台である三井寺へと出発した。道中、米・小豆・大豆を一粒ずつ授けられる。次の会場となる三井寺事務所で一行を迎えるのは、餅つきの音と「顕」と「冥」をまたぐように設えた屏風だ。室内に足を踏み入れると、叶 匠壽庵による「善哉」と「青ばたきな粉餅」が供される。手元の三粒の穀物が、和菓子へと変身を遂げた。「よきかな(善き哉)」という表情が会場にこだました。

【第4部:交わし】ワキとしての仏教―――松岡正剛、末木文美士氏、福家俊彦

三井寺の草木で装飾された須弥壇の前に松岡が立ち、「仏教の会なのに、能に餅つきに善哉。不思議でしょう?」といたずらっ子のように笑って後半が開幕した。河村氏の仕舞と末木氏のレクチャーを振り返り、「修羅」というキーワードを持ち出す。

貴族社会から武家社会に移ると、死がより身近になる。それまで放っておかれた不安、不確実、不安定が人々の中に頭をもたげはじめる。個人に潜む「修羅」に注意を向けたのが、世阿弥であり、空也、慶滋保胤、源信だった。松岡は、置き去りにされた修羅に注目した中世日本の世界観こそ、現代日本に必要と強調する。スマートフォンやSNSを介して繋がる世界は、均質化された情報しか扱わない。個々人が抱えもつ切なさ、恋しさ、憎しみといったメンタリティは、決してそこでは回収されない。私たちが追いやってきた精神性に、今こそ注目すべきではないか。松岡がこう問題提起し、末木氏と福家を呼び込み、クライマックスの鼎談に突入した。

平清盛の出家、西行の遁世、後白河法皇の今様狂い…、三者で様々な領域の人物を取りあげ、中世には、眼前の公共のみを世界の全てとは捉えない見方があったことを再確認しあった。世界を「顕」と「冥」の構図で捉え「冥」の世界にこそリアリティを見出す捉え方こそ、中世のメインストリームだった。これを人々に示すのが芸術と宗教が担ってきた役割と三者が異口同音に語る。キーとなるのが時空を行き来する「ワキ」の存在だ。能においては、ワキが時空を超えて人々が体験した苦悩や無念を呼び醒ます。仏教においては、僧侶がワキの役割を担う。人々に浄土のリアリティを伝え、現世での成仏に執着せず、生死を超えた来世での往生を説いてきた。

時間や空間の秩序が壊され、過去と現在が入り混じる。神と人間、死と生も、「かくるるもの」と「あらわるるもの」が混ざり合う。これが日本的な世界観の真骨頂である。話題は日本を飛び出し、時間がリニアに流れる西洋、仏教よりも儒教を選んだ中国にまで及んだ。次回は、キリスト教や儒教と照合しながら、近世の日本仏教を扱っていくことを三者で誓いあった。

河村氏に続き、末木氏・松岡・福家という三人のワキの導きによって、中世の日本人と日本仏教が体験した修羅が、今ここにありありと現出した。その修羅は、過去のものではない。現代におけるリアルである。ならば、私たちはどうあるべきか。一同の胸に問いが宿る。

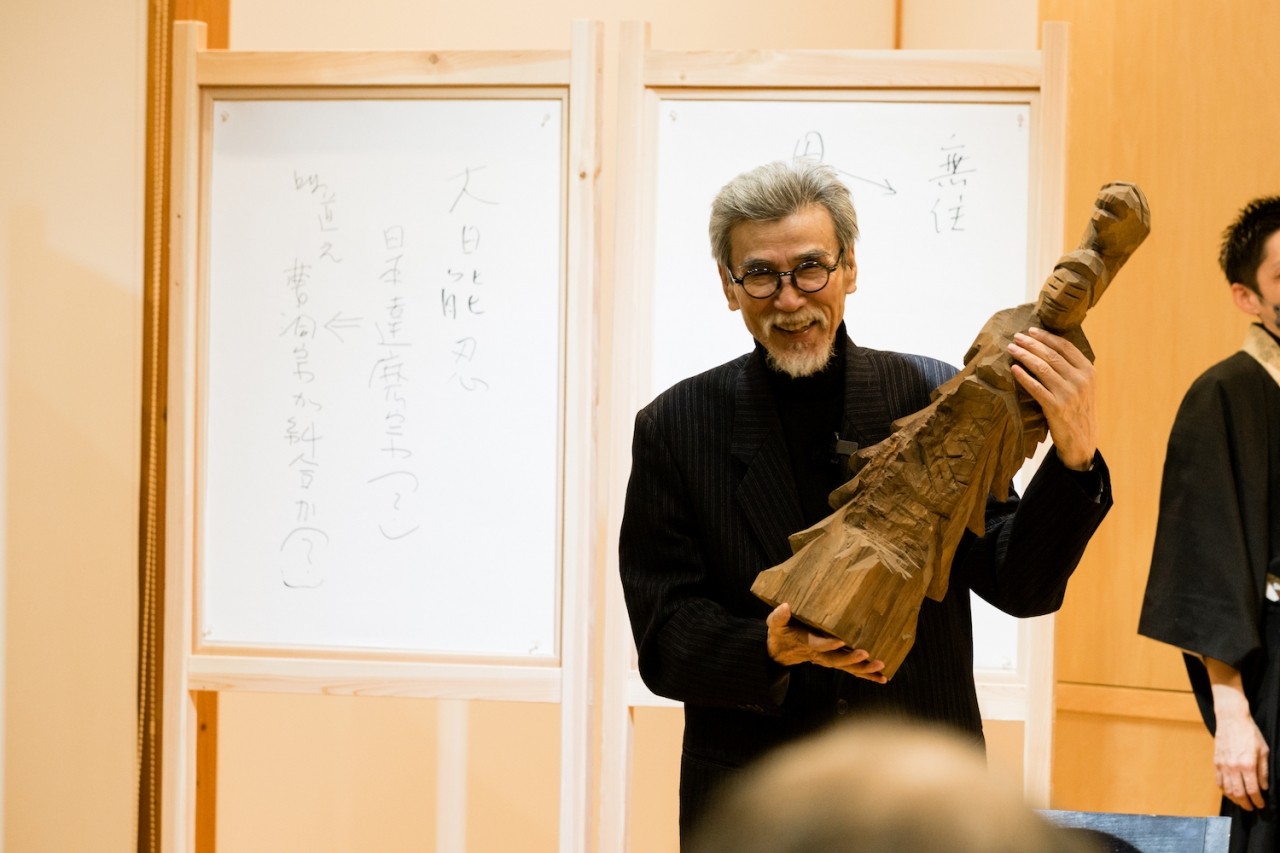

【終わりに】

鼎談を終えると、福家が松岡に須弥壇の中央に鎮座していた円空仏を手渡した。晩年に三井寺を訪れた円空は、いくつかの円空仏を置いていった。「子どもが病気なったのでしばらく貸してほしい」と人々が借りていくうちに、いつの間に数が減り、今は八体のみが三井寺に残る。「円空は博物館のガラスケースで鑑賞されることなど考えていたはずもない」と福家が断言する。

仏像も教えも芸術も、決して仰がれるものではなく、人々とともに生き、時代とともに変化していくものなのだ。半日がかりの中世仏教への道行を経て、「顕」と「冥」の混ざり合いという見方を手にした一行が、現代の問い直しへと向かう。

−出演−

松岡正剛 編集工学者

末木文美士 未来哲学研究所所長

福家俊彦 三井寺長吏

−全体監修−

松岡正剛 福家俊彦

−チェアマン−

中山雅文

−企画進行・司会−

和泉佳奈子

−制作進行−

中村碧

−空間構成・設営−

三浦史朗 福家俊孝 芝田冬樹 横谷賢一郎 中村裕一郎

西坊信祐 角克也 堀田忠則 中西敬介 飯田剛 森下孝志

−受付−

川戸良幸 中山郁 迎垣翔

−オンライン配信−

中村裕一郎 難波久美 園村健仁

−供茶−

堀口一子

−もてなし−

芝田冬樹 叶 匠壽庵

家倉敬和

−道行−

竹村光雄 冨田泰伸

−アテンドー

柴山直子 芝崎真菜

−記事作成−

阿曽祐子

−記録撮影−

伊賀倉健二 亀村佳宏 小川櫻時 竹野智史

勝山義徳 三谷達也 新井智子

−広報協力−

京都新聞 中外日報社

−会場−

三井寺事務所

大津伝統芸能会館

−プロデュース−

百間

−主催−

近江 ARS

−製作−

中山事務所